いつもお世話になっております。あのアレどこ管理人の仲村です。

2回目の上半期振り返りです。基本的に本サイトは赤ブーブー通信社の情報を中心にまとめていますが、昨年の上半期記事を書いたときに「他イベント情報も書けるいい機会だなあ」と実感しまして、今回も同じ方針でまとめています。

基本的にこのシリーズはどれも「誰も気づいていない新機軸の大発見!」ではなく、同人活動している人や関わる人たちなら「なんとなく見聞きして知っていること」を整理するつもりで書いています。

本記事で世の同人イベントの全てがわかるわけでも、特定イベントの全てがわかるわけではありませんが、一つの見解としてお読みください。

なお、ここで前提となる用語の説明や経緯は、過去記事、特に2023年年間振り返り記事を参照してください。

令和6年能登半島地震の支援のお願い

たびたび触れておりますが、筆者は石川県を生活拠点としています。私自身は地震発生直後から大きな被害は受けずに生活できていますが、能登地方では2024年秋に発生した豪雨被害も重なり、まだまだ復興や復旧が進展しているとはいいがたい状況です。

皆様には継続的なご支援をお願いいたします。

また、すでに周知のとおりですが、震源地の珠洲市を拠点としていた同人誌印刷所スズトウシャトウ様が7月25日をもって事業終了されました。

今後は新潟県に拠点を置くあかつき印刷様が、一部メニューを引き継ぐ旨を公表されています。新潟県も能登半島地震で被災した地域です。よろしければご利用を検討ください。

宣伝

「あのアレどこ」ではSNSアカウントを運用しています。よろしければフォローお願いいたします。

ここから本文です。

赤ブーブー通信社イベント 2025年上半期動向

まずは赤ブーブー通信社イベントの状況です。

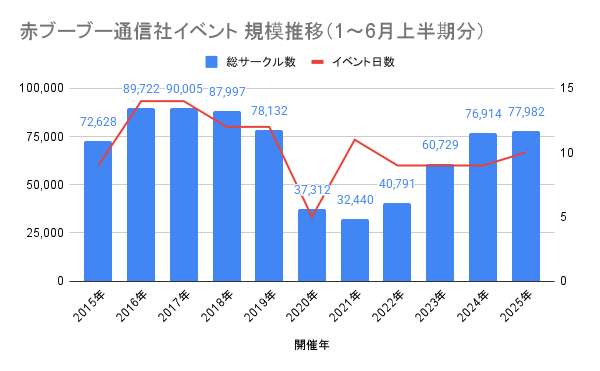

最初に上半期全体のデータを見ていきましょう。

期間全体のサークル規模としては昨年から微増、もしくはほぼ変化がありませんでした。

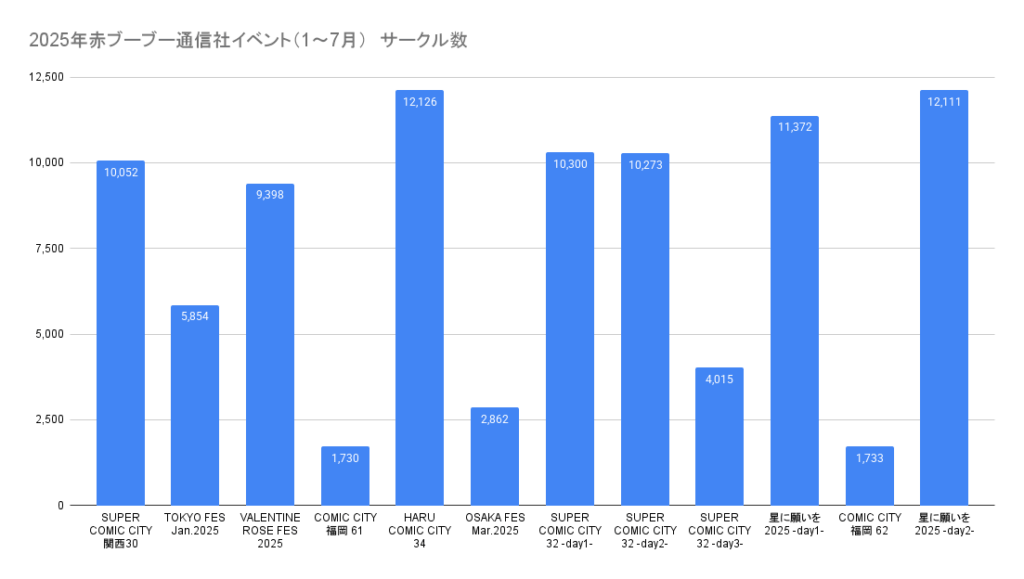

次に開催イベントごとのサークル数です。以下では7月開催のイベントもグラフに追加しています(7月分も含めている理由は後述します)

| 開催日 | 開催地 | イベント名 | 総サークル数 |

| 01/12 | 大阪 | SUPER COMIC CITY 関西30 | 10,052 |

| 01/26 | 東京 | TOKYO FES Jan.2025 | 5,854 |

| 02/09 | 東京 | VALENTINE ROSE FES 2025 | 9,398 |

| 02/11 | 福岡 | COMIC CITY 福岡 61 | 1,730 |

| 03/16 | 東京 | HARU COMIC CITY 34 | 12,126 |

| 03/30 | 大阪 | OSAKA FES Mar.2025 | 2,862 |

| 05/03 | 東京 | SUPER COMIC CITY 32 -day1- | 10,300 |

| 05/04 | 東京 | SUPER COMIC CITY 32 -day2- | 10,273 |

| 05/18 | 大阪 | SUPER COMIC CITY 32 -day3- | 4,015 |

| 06/15 | 東京 | 星に願いを 2025 -day1- | 11,372 |

| 07/06 | 福岡 | COMIC CITY 福岡 62 | 1,733 |

| 07/13 | 東京 | 星に願いを 2025 -day2- | 12,111 |

イベント別のサークル数推移

次に上半期の主要イベントのサークル推移をグラフにしました。

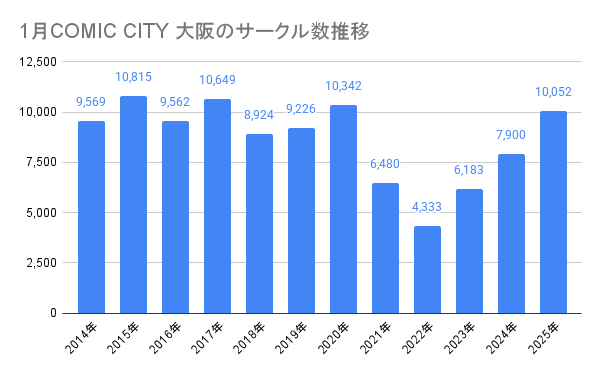

1月コミックシティ関西。約5年ぶりに1万サークルを超えています。

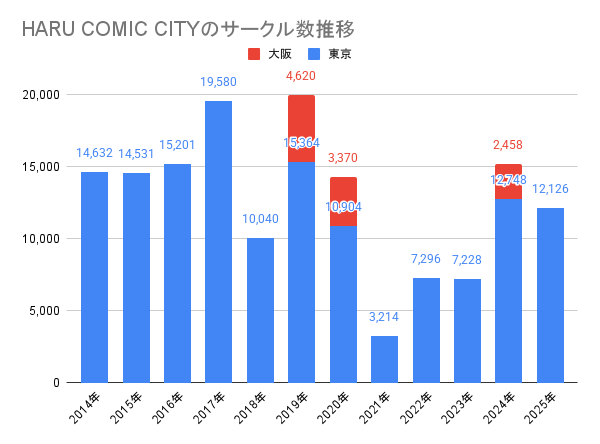

3月開催のHARUコミックシティ。

前年からわずかにサークル数を落としています。後述のスパコミと同じく東京のオールジャンルイベントはやや厳しい時期が続いています。

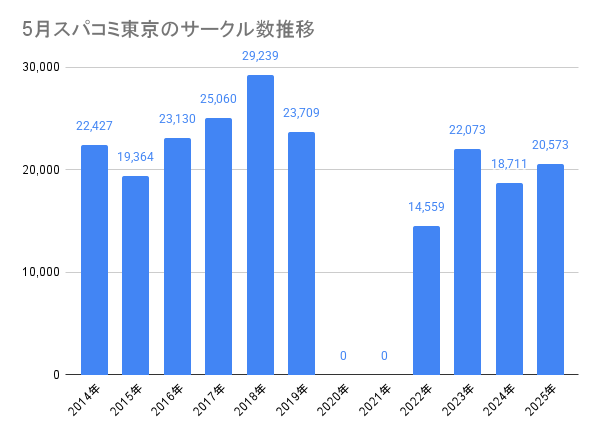

5月スーパーコミックシティ東京。

昨年は前年割れを起こしていましたが、今回はやや持ち直して2万サークルを超えました。それでもオリンピック前および2023年には届いておらず、規模としては年間最大級ながらなかなか苦しい状況です。

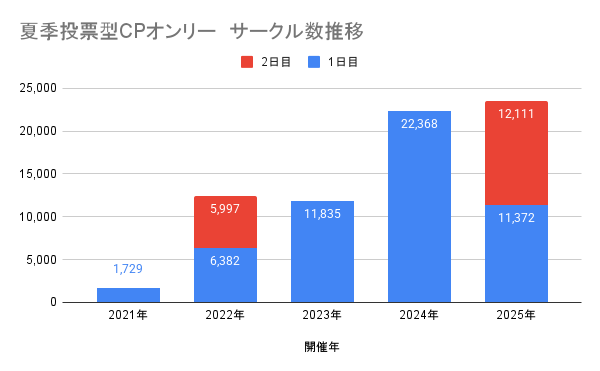

今回から6~7月に開催されている投票型CPオンリー群も単独イベントとして集計しました。今回この集計を含めたいのもあって、上半期を超えて7月イベントも集計対象としています。

2021年に始まってから順調にサークル数を伸ばし、2年連続で2万サークルを超えるイベントとなりました。今年は2日間の開催となりましたが、単日イベントでは最大級だった昨年のJDFより総サークル数を上回っています。

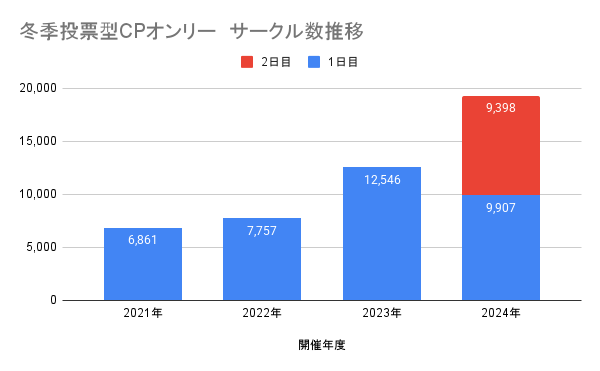

昨年まとめの補足として、12月~2月開催の投票型CPオンリー群のグラフも追加しておきます。

2024年分としたイベントは、12月の「DOZEN ROSE FES 2024」と2025年2月の「VALENTINE ROSE FES 2025」の合計値です。開催日こそ離れていますが、元々単イベントとしてサークル募集を行い、のちに分割したという背景があるので実質1イベントとしました。

こちらも夏季と同じく年々順調に規模を増やし、2024年には合計約2万サークルを集める大イベントとなっています。

所感・投票型オンリーの傾向別定着

昨年に引き続き投票型CPオンリーが盛況な一方で、時期の近いオールジャンルがやや割を食っている感触があります。また全体規模はほぼ横ばいに近づいており、昨年までのような目立った拡大傾向はみられません。

過去と現在の参加傾向を探る資料として、以下は、弊サイト集計で東京スパコミが過去最大規模だった2018年と、今年のサークル規模上位10ジャンルの表です。

2018年スパコミ両日上位ジャンル(全体29239サークル)

| ジャンル | サークル数 |

|---|---|

| 刀剣乱舞 | 3838 |

| Fate/Grand Order | 1859 |

| あんさんぶるスターズ! | 1508 |

| おそ松さん | 1494 |

| ハイキュー!! | 1092 |

| ユーリ!!! on ICE | 1031 |

| 芸能・音楽 | 995 |

| 名探偵コナン|まじっく快斗 | 978 |

| アイドルマスターSideM | 892 |

| アイドリッシュセブン | 874 |

2025年スパコミ両日上位ジャンル(全体20573サークル)

| ジャンル | サークル数 |

|---|---|

| 忍たま乱太郎 | 2092 |

| 刀剣乱舞 | 814 |

| 原神 | 625 |

| ブルーロック | 605 |

| あんさんぶるスターズ!! | 600 |

| ツイステッドワンダーランド | 491 |

| 呪術廻戦 | 423 |

| 鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 | 383 |

| 18TRIP | 363 |

| 僕のヒーローアカデミア | 361 |

次に6~7月に開催された星に願いを2日間の上位10件を見てみましょう(同一ジャンルで開催日が分散しているものは合算しています)

| ジャンル | サークル数 |

|---|---|

| 呪術廻戦 | 1555 |

| 刀剣乱舞 | 1229 |

| あんさんぶるスターズ!! | 1153 |

| ブルーロック | 959 |

| 僕のヒーローアカデミア | 945 |

| 原神 | 899 |

| SLAM DUNK | 887 |

| 鬼滅の刃 | 883 |

| ハイキュー!! | 858 |

| ツイステッドワンダーランド | 747 |

スパコミにおいては、(個別ジャンルの変動などは置いておくとして)2018年は上位6ジャンルまでは1000サークルを超えていますが、今年1000サークルを超えたのは1ジャンルのみです。ジャンルごとの規模感が以前より小さくなっているのがわかります。

この変動について、「特定ジャンルが時流とともにサークルが集まらなくなったのでは?」とも考えましたが、今年の星に願いではその特定ジャンル群はしばしばスパコミよりサークルが多く、いまも1000サークル前後が集まっています。重複参加サークルを考慮しても、おそらく機会さえあれば、ほとんどの上位ジャンルは1000サークルが集まるような盛況さがあるのではないかと思います。

では、「ジャンル人気の影響ではなく、イベントとしてスパコミは人気がなくなったのか?」というのも一概には言えないと思います。

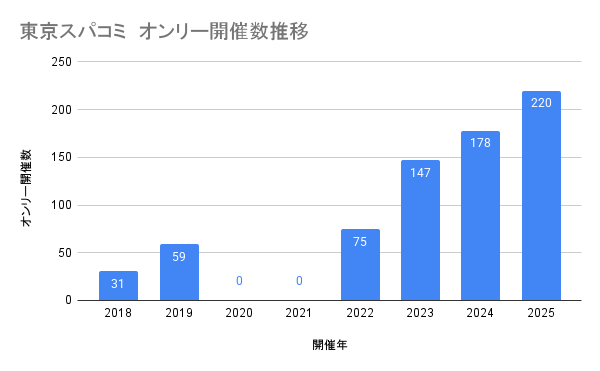

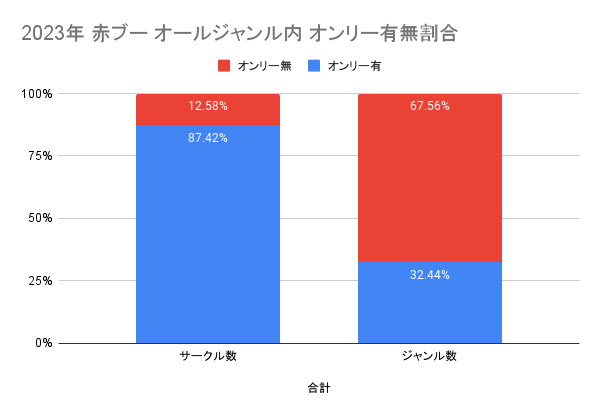

というのも、2018年スパコミ内で開催されたオンリーイベントは31個、これに対して今年は220個開催されています。オンリーイベントの開催数が7倍以上に拡大しています。

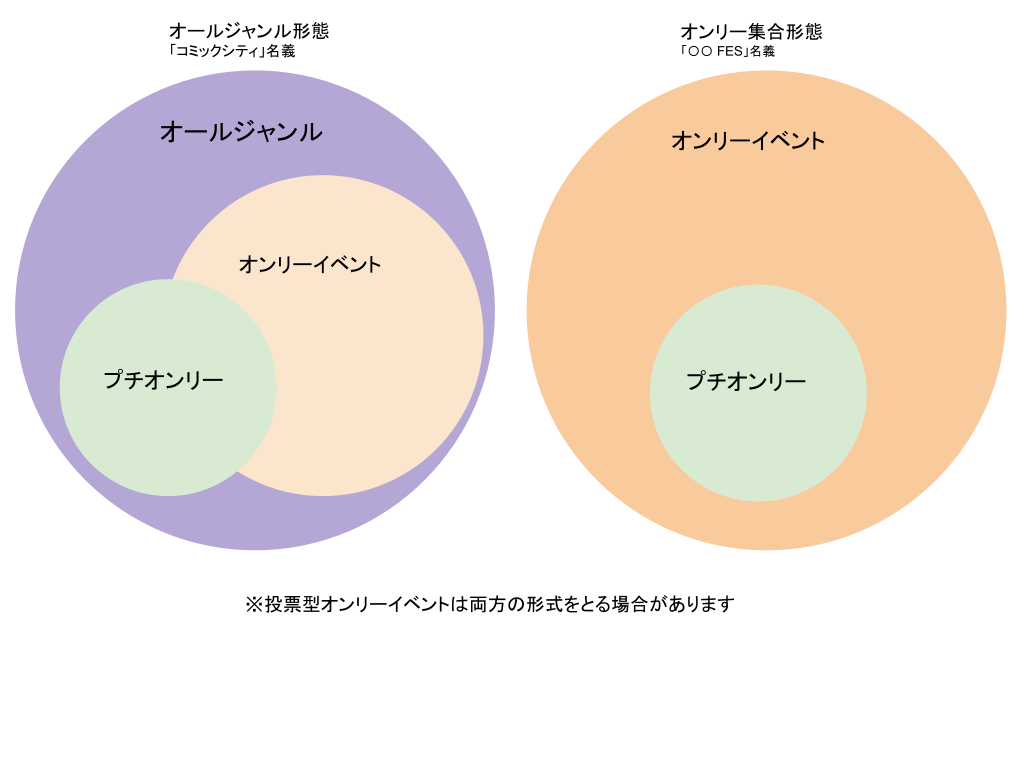

前提として、現在の赤ブーのオールジャンルイベントでは、同日にオンリーイベントを併催することが常態化しています。

またそんなオールイベントに参加するサークルの実態として、大半のサークルがなにかしらのイベント内イベントに参加しており、イベント全体の盛り上がりに影響しているともいえるでしょう。そんな背景もあり、イベント内イベントは基本的に増加傾向にあります。

さらに、今年のスパコミで200を超えるオンリーイベントを開催された背景として、新刊カード投票制による「作品単位の投票型オンリーイベント」の開催日になったことがあげられます。

現在、カップリング単位の投票型オンリーイベントは単独イベント内で開催されていますが、作品単位はスパコミなどのオールジャンルイベント内イベントとして開催が確約されます。結果、母体となる各イベントの内部では徐々に参加傾向の変化が進んでいるのではないかと推測します。

またもちろん投票型という形式上、開催ジャンルは開催日の1年近く前に設定された投票日に決定するので、その間の新興ジャンルは参加が難しくなります。新たに人気が生じたジャンルは、参加しやすい大型オールジャンルに集中しやすくなるということもあるでしょう。

筆者個人としては過去記事でも表明している通り、投票型に限らない企業主催のオンリーイベントにサークルが集中する傾向とは、短期的には人気が集まりやすい一方で、中長期的にみたときは参加者が分散しすぎて文化全体の発展性・継続性に寄与しづらい側面もあるのでは、という懸念を常々持っています。

特に今回の「星に願いを」は2日開催としつつも、実態として両日は開催まで間隔があいており、さらに同ジャンルであっても別日に配置が分散しているジャンルもあります。個人的な参加者視点で考えると、さすがにこの日程では「より優先度の高いジャンルだけを目当てにイベント参加する」傾向が強くなりすぎて、掘り下げて言えば「興味としては第二・第三・第四…くらいのジャンルには行かないこととする」という判断が働くこともあるだろうなと感じています。

大型オールジャンルと投票型作品オンリー/投票型CPオンリーで大きく傾向が分かれている現状が、今後どうなるかは見通しがとても難しいです。願うとすればそれぞれに役割が確立し、どうにかうまいこと全体で同人文化の継続的発展に繋がればいいなと思います。

余談・Dlsiteがるまにのイベント、オンライン即売会『エアブー』で開催

興味深いオンラインイベントがあったので紹介します。

総来場者約10,000人! 前回大好評を博した「DLsiteがるまに」主催の乙女向け一次創作オンライン即売会『がるまに乙女向けオンリー ONLINE』の第2回を開催!(2025年4月30日)

「がるまに」とはDL同人サービスを展開する「DLsite」の女性向けブランドですが、赤ブーブー通信社が展開するオンライン即売会プラットフォーム「エアブー」にてイベント開催をしていました。

初回は2025年3月に開催し、第二回がこの7月に開催されていました。

同じ「同人」とは名前がついているものの、DL同人と同人誌即売会はそれぞれに少しずつ特徴が異なる文化圏です。しかも、いつでもどこでも購入できることが強みのDL同人が、オンラインとはいえ期間限定のイベントを開催してクリエイターとファンが交流する機会を設けていること、そのプラットフォームに赤ブーブー通信社のサービスを利用していることなど、深堀していけばこれだけで1エントリー作成できそうな興味深い動向だと思います。

継続されるかどうかは不明ですが、今後も見守りたいと思います。

赤ブー以外のイベント動向

ここからは赤ブー以外の動向にも触れていきたいと思います。

以下で挙げるのは、筆者がたまたま目について注目したものであり、同人文化全体からすればごく一部です。全ての動向を網羅できるわけではありませんが、現代の一参加者の視点として参考程度にどうぞ。

コミックマーケットの動向

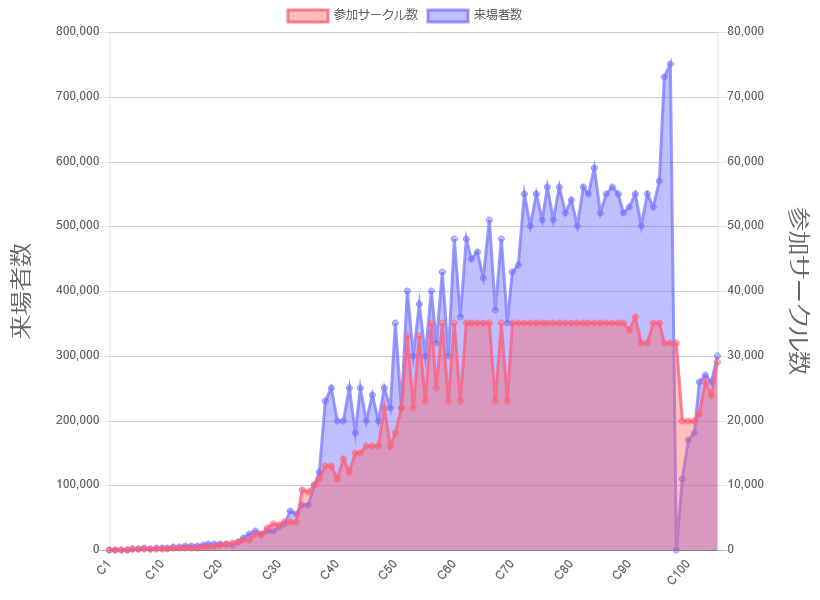

まずはやはりコミックマーケットから見ていきましょう。以下は2024年冬コミ(C105)までの参加者グラフを公式サイトから引用しました。

(コミックマーケット年表・参加者推移 2025年7月21日分)

第105回ではオリンピック以降で最大規模のサークルが集まりました。また申し込み数もかなり増加しているようです。

サークルスペース数は、現在の傾向的にも真夏開催の夏コミより冬コミの方が申込数は多いのですが、申込ベースでコロナ禍後はじめて3万スペースを超えました。多くの申込をいただき感謝しています。

(引用元・コミックマーケット105アフターレポート)

3万サークル超というとビッグサイト増床前のフル開催の規模(約3万5千サークル前後)に迫りつつあります。1日あたりでいえば1万4千サークルの参加があり、以前と同じかやや多めに配置されている状況です

しかし一方で、一般参加者数(グラフの来場者数に該当)については、オリンピック前の数回は1日15~20万人集まることが常態化していましたが、現在は1日15万人前後と以前よりは最大値が低くなっているようにもみえます。このあたりは赤ブーイベントでも、サークル総数がなかなかオリンピック前の規模に戻っていないのと似た兆候を感じます。

今後については、過去の記事でも何度か触れていますが、今年2025年から2026年にかけて東京ビッグサイトの大規模修繕工事があるため、来年以降も施設を利用するコミケ・赤ブー含めた各イベントも大きな制限がかかります。

休館期間(予定)

東展示棟(1~3ホール):2025年7月から2026年3月末まで

東展示棟(4~6ホール):2026年4月から2026年12月末まで

全館:2027年1月から2027年2月中旬まで

2028年1月から2028年2月中旬まで

(引用元・東京ビッグサイト 利用照会)

実際に、工事の影響を受ける今夏コミケは約2万3千サークルまで規模を落としています。来年いっぱいまでは同程度の開催規模になると予想されます(希望的観測ではありますが、もしかすれば開催日程を増やすような施策もあるかもしれません)

いずれにしても、あと1年半ほどは会場利用にイレギュラーな形式が続くことからも、イベント主催からのアナウンスにはよくよく注意しましょう。

またコミックマーケットといえば、来年50周年記念を迎えるにあたっての企画が発表されました。

特に弊サイトとして注目しているのは、なんといっても周年記念アンケートの実施です。

こちらはコミックマーケットの参加者(一般・サークル・スタッフ)に向けて大規模に展開される実態調査です。ここでは毎回、参加者の男女比や年齢層、職業や頒布実態など非常に貴重な資料が展開されます。

過去には約5年おきに実施されていましたが、前回の45周年記念(および第100回記念)は行動自粛期間だったこともあってかアンケートは実施されず、筆者が知る限りで今回は約10年ぶりの実施です。

過去の一部書籍はネットを通じて無料、もしくは電子書籍で確認できます。50周年版を前に皆様も是非読んでみてはいかがでしょうか。

※コミックマーケット40周年史の完全版は、冊子版カタログ95と96に収録

オンリーイベントの躍進

別イベントに目を向けると、上半期は中規模イベントの拡大が目立ちました。

自主制作同人誌オンリーのイベントであるコミティアは、今年6月に5000サークルを超える盛況を記録しています。

参加サークル数は5443。申込数は6270と史上二番目で、落選が多数発生する中での開催となりました。

(引用元・COMITIA152 レポート)

この前段階として、2024年のコミティアは開催40周年記念として1年間通して企画を実施し、11月のコミティア150では過去最大の6909サークルを記録しました(COMITIA150 レポート)

記念回に拡大するのは予想できますが、その後の通常回でも記録を更新するなど、40周年記念を経て認知が一段底上げされたようです。もしくは、それまでの行動自粛の反動としてリアルイベントへの参加意欲が高まっていて、その窓口としてコミティアが機能した、とも考えられます。

また同規模イベントの事例として、今年ビッグサイトで開催されたオンリーイベント「#にじそうさく」を紹介します。

こちらはバーチャルライバーグループ「にじさんじ」のオンリーイベントですが、昨年はじめて東京ビッグサイトで開催し、今年は6000スペース、サークル数では約5500サークルが集まるビッグイベントになりました。

いわゆるVtuberジャンルは現在の人気ジャンルの一角ですが、例えばコミックマーケットのVtuberジャンル(ジャンルコード222)の参加サークル数は昨年冬コミ(C105)が最大で、この時は約2000サークルほど。これもかなり大規模ですが、コミケではすべてのVtuberをモチーフとしたサークル(もしくはVtuber本人のサークル)を包括した数です。

一方のにじそうさくは、Vtuber文化全体からみれば一グループである「にじさんじ」に限定しながら5000サークルが集まっています。重複参加するサークルがあるだろうとはいえ、さすがにこれだけの差があると、もはやコミックマーケットとは重ならない、独自のサークル生態系が発生しているのだろうと思います。

主催はまた別となりますが、同じく人気Vtuberグループである「ホロライブ」オンリーイベント「ホロクル」も、現在は毎回300~500サークルを超えるイベントとして拡大傾向にあります。

筆者の経験則からいえば、ここまで規模拡大したオンリーイベントには独自の生態系が発生し、時流の熱狂が過ぎても、今後も長くサークルが集まるイベントになるケースがしばしばあります。

過去事例として、なんといっても20年以上の歴史を持つ東方Project作品オンリー「博麗神社例大祭」は、現在も東京開催で1000~2000サークルが集まる大規模長寿イベントとなっていますし、艦これオンリーやスタジオYOU主催の長く続く地方イベント群も近い状況にあるのでしょう。そもそも赤ブーブー通信社も、最初はオンリーイベントから始まったイベント企業でした。

「俺が決めていいなら…」原作者が参加する同人誌即売会「博麗神社例大祭」の特異性 代表が設立経緯とコロナ禍を振り返る(2023.10.09)

もちろん筆者はすべての同人イベントを把握しているわけではなく、たまたま見知っていたイベントからのピックアップなので、これ以外にも拡大傾向にあるイベント群も数多くあると思います。あくまで一例ではありますが、いずれにせよコミケやスパコミといった1万サークルを超える大規模イベントたちがなかなか2019年以前の規模に戻れていない中で、時流に乗った中規模イベントが拡大しているというのはとても興味深く思えたので記載しておきます。

終わりに

私事ではありますが、5月スパコミは久しぶりに一般参加してきました。行動自主期間があったことに加えて、もともと地方住みでサークル参加の経験があると「どうせ遠征して参加するならサークル参加しよう」と考えがちだからか、一般参加は実に10年以上ぶりです。

こんな集計をしている手前、普段は全体規模だのなんだのばかり考えてしまいますが、現地はいたって盛況で熱気にあふれたイベントでした。この空気に触れると、イベントに直接参加したり、スタッフとして支えたり、日ごろから通販やネットを通じて交流している人たちこそがこの文化を支えているのだな、と改めて実感します。

今後も、この文化が健やかに発展してくれたらいいなと一参加者として願っています。